こんにちは。

代表の佐藤哲郎です。

薪ストーブと確認申請|設計士・工務店が押さえるべき4つのチェックポイント

薪ストーブを建物に導入する際、設計士や工務店が避けて通れないのが「確認申請」です。

ところが最近は、今まで聞かれなかったことまで細かく指摘され、審査にも時間がかかるようになっています。

その背景には、2025年4月の法改正で「4号特例」が廃止されたことがあります。

これにより、ほぼすべての建物で構造や省エネ、さらには薪ストーブまで詳細に確認されるようになりました。

本記事では、実際に審査機関から問われた内容をもとに、設計士や工務店が押さえておくべきポイントをわかりやすく整理します。

確認申請の手間を減らし、スムーズな審査対応につなげていただければ幸いです。

審査機関から実際に問われた4つの内容

薪ストーブの確認申請で、弊社が実際に審査機関から問われたのは次の4つのポイントです。

- 薪ストーブが火災予防条例に適合しているか?

- 煙突の換気計算(ドラフト計算)

- 煙突が建築基準法施行令115条1項3号、イ(1)・(2)・ロのいずれかに該当するか?

- 告示1826号の算定式にて有効な煙突径であるか?

どれも専門的なように聞こえますが、実務では「なぜそれを確認するのか」を理解していれば対応がぐっと楽になります。

ちなみに、以降は実際に審査機関に申請した内容で確認済証が下りています。

① 薪ストーブが火災予防条例に適合しているか?(佐久広域連合火災予防条例)

まず、こちらが佐久広域連合火災予防条例の資料です。

・・・どうですか?何が何だか分かりませんよね?笑

簡単にいうとこの条例は

『薪ストーブを規制するためのものではなく、薪ストーブを安全に使うための基準』

です。

実際、薪ストーブや煙突の不適切な施工が火災の原因になることがあるから、「守れば安心して使える」ための最低基準とも言えます。

それでは難解?な条例を紐解いていきましょう。

上記資料の薪ストーブは第3条(炉)と第5条(ストーブ)に該当します。

薪ストーブは条文上は“ストーブ”に分類されますが、設置基準は“炉”と同じ基準を適用します。

したがって別表第3では“炉”の欄を参照してください

条例に適合しているかは以下3点がポイントとなります。

- 可燃物との離隔距離が条例に適合しているか?

- 設置場所の条件が条例に適合しているか?

- 煙突や防火処理が条例に適合しているか?

- 可燃物との離隔距離

条例では、温度区分ごとに細かく基準が決まっており、たとえば使用温度が300~800℃未満の炉では「側方150cm・後方150cm以上」などの規定があります。

薪ストーブの場合、上記の使用温度の範囲内となりますので、上方150cm、側方150cm、前方200cm、後方150cmとなります。

実務上は「不燃材で仕上げた壁」「防熱板を施工した床」などで離隔を短縮することも可能です。ただし、実務では仕上げや下地の条件次第で指摘を受けることがあります。

そのため、不燃材で作られた遮熱板(空気層付き)を施工する方が、審査も現場もスムーズです。 - 設置場所の条件

可燃物が落下・接触する恐れのない場所に設けること。

室内に設置する場合は、土間や不燃材(石・タイルなど)で造られた床に置くこと。

床に鉄板を敷く場合、本体の構造で床への放熱が十分抑えられていれば、床は鉄板仕上げでも認められるケースがあります。

ただし審査機関の判断に幅があるため、仕様書や図面で“防火上有効な措置”を説明することが大切です - 煙突や防火処理

屋根、天井、壁などの煙突貫通部は可燃物から15cm以上離すか、周囲を不燃材で囲みなさいとあります。

多くの場合、このような煙突貫通箇所は断熱二重煙突を使用し、さらに開口部にはケイカル板やメガネ石を施工します。弊社の場合、煙突外周部からケイカル板で仕上げた開口面までの寸法を15cmとしております。

煙突は、耐食性のある金属や不燃材を使いなさいとあります。

多くの煙突はSUS304というステンレス材です。ちなみにSUS304は磁石に付きません。

②煙突の換気計算(ドラフト計算)

ドラフト計算とは、煙突の排気力を数値で確認するための計算です。

これを行うことで、煙が逆流せずに安全に燃焼ガスを外へ排出できることを証明できます。

実務上は、煙突の高さ・曲がりを適正に設計すれば問題なく、計算自体は審査対応用のエビデンスと考えていただければ大丈夫です。

薪ストーブの「ドラフト」は、簡単にいうと 煙突が勝手に空気を吸い上げてくれる力 のことです。

イメージとしては、ストローでジュースを吸ったときに、液体が自然に口の中に上がってくるのと同じです。

ストローの中に「吸い上げる力」があるから、ジュースが逆流せずにスムーズに上がってきます。

薪ストーブの場合は、煙突がそのストローの役割をしています。

ストーブの中で燃えた空気と煙は高温で軽いため、外の冷たい空気よりも上に登ろうとします。

この温度差が自然に吸い上げる力を生み出し、煙突を通って外へ出ていきます。

つまりドラフトとは、煙突の中で働く見えないストロー効果。

これがあるからこそ、薪ストーブは部屋の中に煙を充満させず、安全に燃焼を続けられるのです。

ドラフトは煙突出口と煙突下端との圧力差で、単位はパスカル(Pa)であらわされます。

薪ストーブで必要なドラフトは、おおむね10~20Paです。

ドラフトが10Paに満たない場合は、煙突から排煙されず室内が煙で充満します。

逆にドラフト20Paを超える場合、排煙が強すぎて薪の消費が激しくなります。

ドラフトが上記範囲内より低い場合は煙突を追加して高くすることでドラフトが強くなります。

それでも満たない場合は、煙突部材の選定を含む根本的な設計が間違っていることになります。

ドラフトが20Paを超える場合は、煙突ダンパーを使って逆に弱くしてあげます。

煙突ダンパーは、煙突の吸い込みが強すぎるときに空気の流れを弱めるフタです。

換気扇の風量を弱くするように、薪が一気に燃えすぎないよう調整するための道具です。

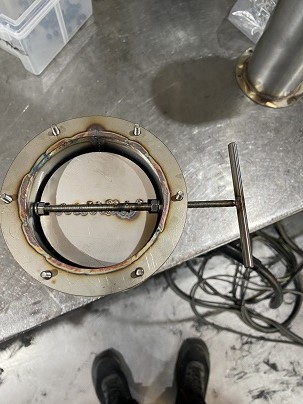

以下が煙突ダンパーの写真です。

ダンパー開

ダンパー閉

計算の結果が10~20Paの間にあれば煙突の設計が承認されます。

それではドラフトを計算するために必要な情報を以下に挙げます。

煙突の高さ(m メートル)

→ 煙突は高い方がよく吸う。

イメージは「長いストローは吸う力が強い」。煙の温度と外の温度(K=℃+273)

→ 煙が熱いほど軽く、外が寒いほど上に登りやすい。

まるで「熱い空気を入れた風船がフワッと浮かぶ」イメージ。煙突の曲がり具合(45°/30°/90°エルボの数)

→ 曲がりが多いと流れが悪くなる。

ストローに曲がりがたくさんあると吸いにくいのと同じ。

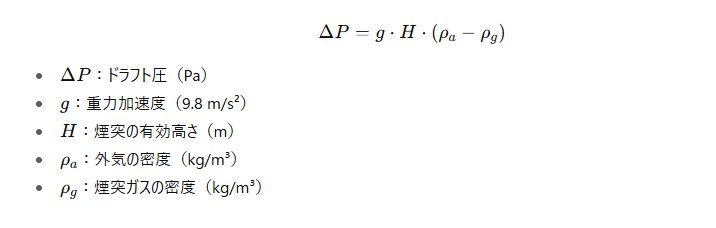

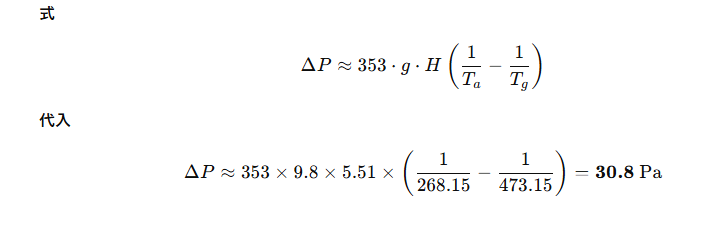

計算式は以下のとおりです。

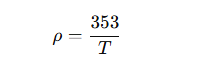

空気の密度は温度が高いほど軽くなり、温度が低いほど重くなる関係を数式であらわすと以下のようになります。

※353は空気の密度を温度で簡単に計算するための定数です。

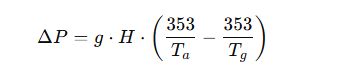

外気と煙突ガスに当てはめると以下のようになります。

これを基本式に代入します。

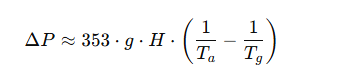

353をまとめると

ドラフト計算の演習

この計算式に実際の煙突仕様の数値を代入します。

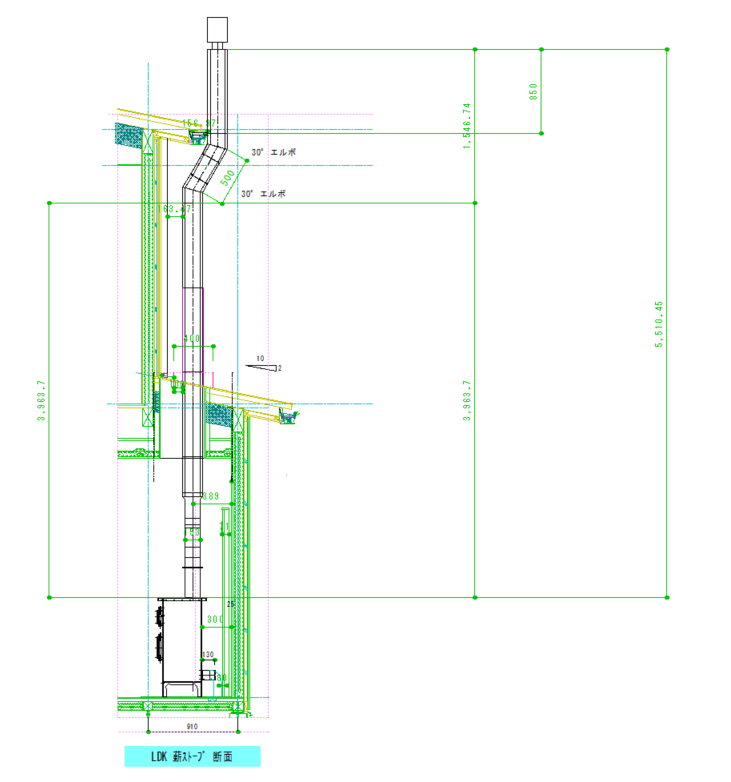

実際に以下の煙突施工図を例に計算してみましょう。

有効高さ H = 5.51 m

外気温 Ta = −5 ℃(= 268.15 K)

排気温 Tg = 200 ℃(= 473.15 K)

定数 g = 9.8 m/s²

近似式 ρ ≈ 353/T(理想気体近似)

計算式

この計算式は30°エルボ×2本による損失が含まれていません。

30°エルボ1個で0.3~0.5m分の損失になり、2個だと煙突高さ0.6~1.0m分の損失になります。

よって4.6~4.9mを上記の計算式に代入すると25~28Paとなり、これこそが最終的なドラフトとなります。

この計算式から10~20Paを上回っており、逆流の心配はなさそうです。

20Paを上回っていることから普通に薪ストーブを使うとドラフトが強すぎて薪の消費が激しくなるので煙突ダンパーを活用してドラフトを意図的に弱くして燃費を調整します。

エルボは30°以外に45°、90°があります。

それぞれのエルボの損失は

90°エルボ ≈ 直管1.0〜1.5m分

45°エルボ ≈ 直管0.5〜0.7m分

30°エルボ ≈ 直管0.3〜0.5m分

となります。

③煙突が建築基準法施行令115条1項3号、イ(1)・(2)・ロのいずれかに該当するか?

それでは早速、建築基準法施行令115条1項3号、イ(1)・(2)・ロを確認してみましょう。

建築基準法施行令115条1項3号、イ(1)・(2)

イ 次に掲げる基準に適合するものであること。

(1)煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分は、煙突の上又は周囲にたまるほこりを煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。

(2)煙突は、建築物の部分である木材その他の可燃材料から十五センチメートル以上離して設けること。

ただし、厚さが十センチメートル以上の金属以外の不燃材料で造り、又は覆う部分その他当該可燃材料を煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部分は、この限りでない。

建築基準法施行令115条1項3号、ロ

その周囲にある建築物の部分(小屋裏、天井裏、床裏等にある部分にあつては、煙突の上又は周囲にたまるほこりを含む。)を煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。

イ(1)(2)、ロのどちらかに該当すれば問題ありません。

この度の確認申請ではイ(1)(2)についてご説明しました。

説明した内容は以下のとおりです。

- 煙突が貫通する天井及び屋根との間は、特定不燃材であるケイカル板6mmで囲まれた角柱を施工する。

- 煙突外周部と建物との離隔距離は150mm以上を有する。

建物を貫通する箇所と屋外は断熱二重煙突を用いる上、1については以下の写真のように開口面にケイカル板6mmを施工します。

2はそのままですね。外壁または破風板と煙突外周部との離隔距離を150mm以上にすればOKです。

④告示1826号の算定式にて有効な煙突径であるか?

「告示1826号」というのは、煙突の太さをどう決めるかのルールです。

煙突が細すぎると排煙しづらくなり、部屋に逆流したり、一酸化炭素がたまって危険です。

そこで国が「このぐらい薪を燃やすストーブなら、煙突の太さは最低でもこれくらい必要だよ」という計算式を決めています。

それが建設省告示1826号です。

つまり審査機関が「告示1826号に基づいてますか?」と聞いてくるのは、

“その煙突の太さが本当に安全に煙を外へ出せる根拠を示してください”

という意味です。

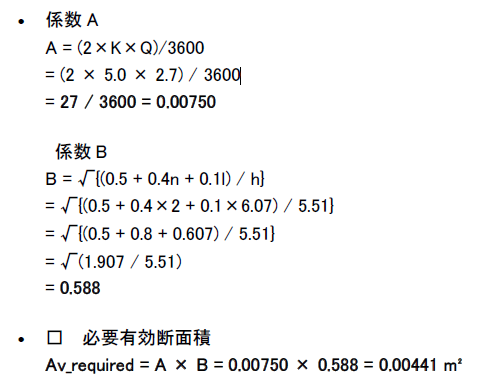

薪ストーブの煙突は自然排気、フードなしですので以下の計算式を使います。

有効断面積の演習

それでは以下の煙突施工図面を基に計算してみましょう。

K:燃料1単位あたりの理論廃ガス量(含水率20%の薪:K≈5.0 m³/kgを採用)

Q:燃料消費量(kg/h)(弊社DC-600C 2.7 kg/hを採用)

n:曲がり数(個)(図面のとおり2個を採用)

l:排気口中心→頂部中心までの長さ(m)(図面のとおり、6.07mを採用)

h:排気口中心→頂部中心までの高さ(m)(図面のとおり5.51mを採用)

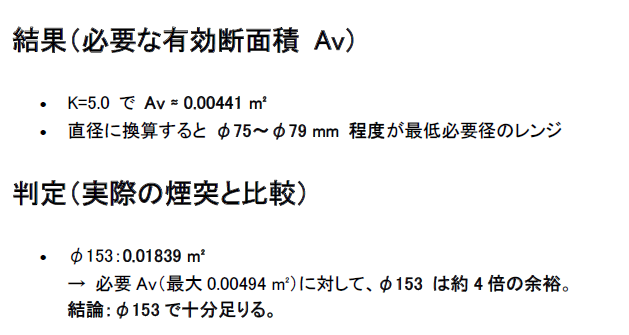

計算結果としては上記のとおりです。

実務的な話をさせていただく、φ75~φ79の煙突は市場にあまりなく、φ150がほとんどです。

実際に理論値であるφ75~φ79の煙突を探すほうが大変です。

ですので、一般的な薪ストーブであればシングル煙突φ150、断熱二重煙突φ200を選定するのが現実的です。

その煙突径を選定した根拠を示しなさいと指摘があるときに上記の計算をします。

まとめ

2025年4月の4号特例廃止により、薪ストーブを含む確認申請は厳格化されました。

火災予防条例や建築基準法施行令115条、告示1826号まで確認されるようになり、審査の手間が増しています。

本記事では、実際に問われた4つのチェックポイントを整理しました:

火災予防条例の適合

煙突のドラフト計算(10〜20Paが目安)

煙突が建築基準法施行令115条1項3号、イ(1)・(2)・ロのいずれかに該当するか?

告示1826号による断面算定

いずれも「規制」ではなく、安全に薪ストーブを使うための基準です。

図面や仕様書に根拠を示しておけば、審査での指摘や手戻りを大きく減らせます。

今回のコラム記事が設計士の皆様のお役に立てば幸いです。

弊社の薪ストーブ導入に際し、ご相談いただく場合は以下のボタンをクリック(タップ)してください。

それでは今日はこの辺で失礼したいと思います。

どうもありがとうございました。