こんにちは。

代表の佐藤哲郎です。

既存住宅の屋根煙突工事|薪ストーブ設置に必要な全工程と注意点

煙突工事は、天井や屋根に煙突が通せる丸い穴をあけて固定する――そんな単純な作業ではありません。

煙突からも強い熱が発生するため、貫通部には防熱・防火のための確実な施工が欠かせません。

さらに、既存住宅に穴をあける場合は、切っても大丈夫な躯体と切ってはいけない躯体を慎重に見極める必要があります。

その工程は、まるで医師(ドクター)が手術を行うような繊細さを伴います。

そしてもし、ストーブの設置位置と煙突の位置がわずかでも合わなければ、最悪の場合は設置そのものができなくなることも。

この記事では、既存住宅の屋根煙突工事を安全に行うための全工程と、施工時に押さえるべき重要な注意点を、現場目線で詳しく解説します。

なお、本記事で登場する工具のご紹介は薪ストーブ設置を安全・正確に!煙突工事で役立つおすすめ工具 をご参照ください。

屋根煙突工事の全工程(既存住宅編)

1. 開口位置の決定

最初に行うのは、煙突を通す位置の決定です。

- 設置する薪ストーブの煙突芯の印を床に描きます。

- 弊社では各機種の模型を使います。

- 床に描いた印に合わせてレーザー墨出し器を合わせて天井に煙突芯を描きます。

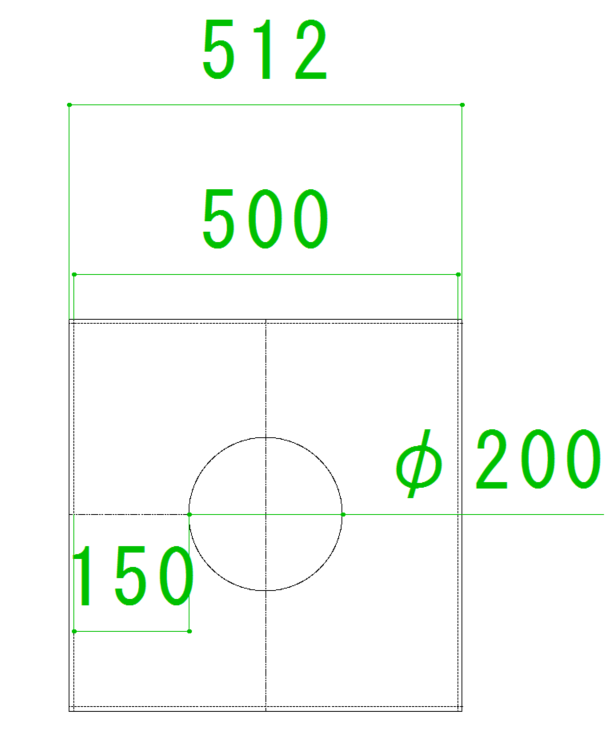

- 煙突芯を中心とした512×512の四角形を描きます。これが実際の開口寸法となります。

ところで、なぜ開口寸法が512×512なのか?

理由は

1、四角形の方が補強がしやすい

2、煙突外周部と開口端部の離隔距離を150mmにするのが弊社の基本ルール

です。

二重煙突が直径200mm、開口端部が500mmですので150mmとなります。

12mmと言うのは両端に取り付ける6mmのケイカル板です。

絵にすると以下のようになります。

ここで注意しなくてはならないことが一つあります。

勾配天井のときは、勾配の分だけ伸びるため開口は長方形になります。

このようにしないと、結果的に開口に対する煙突芯にずれが生じてしまいます。

この時に、中学3年生の数学で習う三平方の定理を使います。

勾配がついているところに開口する際の寸法出しと三平方の定理についてはこちらコラム記事でご紹介します。

2.室内の養生

開口位置が決まったら、室内の家具や床、壁を養生します。

養生シートで施工範囲を覆い、切断時に発生するホコリや切粉が室内に飛散するのを防ぎます。

3. 天井の開口

墨出しで開口範囲と芯を示し、天井を切断します。

経験上、切断工具はマルチツールをお勧めします。

理由は、切断の際に発生する粉塵の飛散が少ないためです。

丸鋸で切ると早いですが粉塵が飛散します。

写真はありませんが切断の際は、いきなり512×512で開口せず、小さな穴をあけて天井裏になにかあるか確認した方が無難です。

開口部に既存の木下地があることがほとんどなので、これを切ります。

弊社ではいつも手ノコを使っています。

ちなみに、小屋裏(天井裏)に母屋、火打ち、梁がある場合、これらの躯体は切れません。

ですので、小屋裏がある建物の場合は入念な調査が必要です。

これららの躯体が煙突と干渉する場合は、30°、45°のエルボを使って迂回します。

4. 野地板(屋根)の開口

天井を開口したため、煙突芯が分からなくなりましたね?

ですので再度、床に描いた煙突芯にレーザー墨出し器を合わせて、今度は野地板に煙突芯を描きます。

そして煙突芯の印のところをインパクトで穴をあけて貫通させます。

そのあと、屋根に登って穴を中心に横512mm、縦512mm×勾配伸び率の長方形を鉛筆などで墨出しします。

この方法以外に、天井開口の4角にレーザー墨出し器で印をつけて、同じく4角に穴をあけて開口寸法を出す方法があります。

これは、作業する人によってやり方が変わります。

弊社では前者のやりかたを採用しております。この方が寸法が正確に出ます。

5. 補強と防火処理作業(天井と屋根)

屋根を開口する際、垂木を切ることが少なくありません。

切った垂木を補強しないと、その箇所が弱くなり屋根が落ちてくることが想定されます。

ですので、同じ寸法の垂木で枠を作り補強します。

切った垂木の左右の垂木に補強用の垂木を渡します。

この枠が補強となると同時に、煙突をがっちり固定する金具のビス下地にもなります。

6. 屋根貫通部の煙突仮設置

断熱二重煙突を仮組みし、貫通部に通して芯位置や水平器を用いて水平垂直を確認します。

室内側の煙突芯とズレがないか、上下から同時にチェックします。

この時に役立つのがレーザー墨出し器と弊社で作った治具です。

直径200mmの断熱二重煙突の場合、治具に印字されているφ200の円弧に煙突の外周を合わせます。

この治具には中心点も印字しています。

床に描いた煙突芯にレーザー墨出し器を合わせます。

次に治具の中心点とレーザー墨出し器から照射された印が合うように微調整します。

7. フラッシングの取り付け

屋根勾配に合ったフラッシングを設置します。

瓦屋根の場合は、事前に瓦を外すので簡単に取り付けられます。

板金屋根の場合は、フラッシングを差し込むため、少々てこずると思います。

8. 屋根雨仕舞

屋根材とフラッシングの雨仕舞をします。

弊社の場合、この作業は雨漏りするかしないかの大変重要な工程になりますので専門家の瓦屋さん、板金屋さんに依頼します。

瓦屋根の場合はワカフレックスと言う雨仕舞用の資材を用います。

瓦は金属屋根やスレート屋根に比べて表面が大きく波打っています。そのため、なにも考えずにフラッシングを置いただけでは隙間ができて、雨水が侵入します。

そこで、防水ができて且つやわらかい部材を用いて雨仕舞します。

一昔前までは、瓦の雨仕舞には鉛が使われていたそうですが、有害であることとヒビが入る理由から現在はワカフレックスが主流です。

一番右の雨仕舞はNGな例です。この雨仕舞は煙突が貫通した屋根にコーキングを打ちまくっていますが、これだと雨漏りします。

ちなみにこの雨仕舞は、既存薪ストーブの入れ替えの際に発見しました。現調に伺った際、既に雨漏りしているとお客様からご申告いただきました。

9. 屋外煙突取り付け

フラッシング周囲にコーキングを充填します。

雨仕舞いプレート(ストームカラー)を巻き、上部にコーキングを施します。

こうすることで二重の雨仕舞を実現できます。

フラッシングを貫通させた煙突に、屋外部分の断熱二重煙突を継ぎ足します。

この時に使うコーキングは変成タイプをお勧めします。

コーキングにも種類があり、水回りのものと外壁や屋根用があります。

変成タイプは屋外用となります。普通のシリコンは耐水性、耐熱性に優れているのに対して変成シリコンは耐候性に優れています。

10. 室内煙突取り付け

天井開口に不燃および難燃の断熱材を充填します。

これは、室内の空気が開口部を経由することによる断熱欠損を防止するためです。

その後、天井開口部を隠す化粧板を取り付けます。

取り付ける際は、天井開口の際に補強した木下地に効く箇所に穴をあけて、ビスを打ち込んで取り付けます。

その後は、室内の残りの煙突を粛々と取り付けます。

まとめ

既存住宅での屋根煙突工事は、開口位置の決定から防火処理、雨仕舞に至るまで、1つでも工程を省くことはできません。

正しい順序と精度を守ることで、安全で美しい煙突が完成します。

薪ストーブを安心して楽しむためにも、確実な施工を心がけたいものです。

なお、本記事でご紹介した工具については別途コラム記事を掲載します。

弊社の薪ストーブ導入についてのご相談は以下のボタンをクリック(タップ)してください。

それでは今日はこの辺で失礼したいと思います。

どうもありがとうございました。